梵語文獻中的意識

這學期上了一個叫「Consciousness: from Sanskrit Perspective and Beyond」的課,大致講的是南亞各種「思想流派」的演化史,譬如原始佛教和耆那敎是如何脫胎於原始婆羅門教,爾後又如何促進吠壇多不二論的誕生。

教授讓我們每次閱讀某種思想理論的時候,強迫自己「接受」它,而不站在上帝視角,純粹批判性地「研究」,這樣可以避免「東方主義者的偏見」,且能更好地理解其它思想流派與它的不同之處。像是讀各種「奧義書」的時候,要讓自己相信梵天造物和अहम्ब्रह्मास्मि(我即梵天)的理論,爾後才能更好瞭解佛陀的「無我」之意義。唯有親身投入每個思想體系的語境與邏輯,暫時擱置我們自身所受的哲學訓練與文化直覺,才能體會那些思想之所以成立的歷史條件與內在必然性。這樣的「移情式閱讀」雖然困難,卻是一種深刻理解他者思想的倫理實踐。

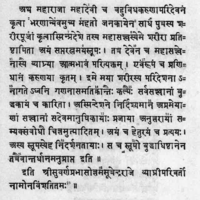

雖然這門課的閱讀量不大,但每次的課都衝擊著自己原有的「錯誤」信念,同時有醍醐灌頂的感覺。尤其是談到佛教的時候,我才意識到,自己對佛教的認知,和原教旨的佛教,其實差得很多。比如說,我曾一直以為佛教就是東方版禁慾主義和虛無主義,因為佛陀認為,「眾生因慾望而苦」,所以人們就得無欲無求。其實這裡是吃了翻譯的虧。翻看梵語原文,造成痛苦的是「तृष्णा」,洋文通常翻譯為「craving」,跟「desire」不一樣,指的是「desire with attachment 」。這樣理解的話,佛陀的意思其實是,「不切實際」或「過多投入」的慾望才是痛苦的根源。這麼說來,佛陀的理論也沒那麼可怕,對自己其實很有裨益。

某種意義上,這應該是我在索斯摩上過的最「有用」的課吧。在這緊張與壓抑的校園生活中,學習古印度先賢的生活哲學,讓自己著實好受了很多,「破防」的次數,著實少了很多。